コンプラの変化からSNSの空気感までをどうコンテンツに落とし込むか――ネット編集者・ライターが選んだ #推し記事2024

2024年12月11日、ネット記事に精通した編集者・ライターが集まって、1年を振り返りながら名作コンテンツを語る「推し記事」トークイベントを高円寺の配信スタジオから生配信しました。スタジオに集まったゲストが選んだ3本の推し記事に加え、ネット編集者・ライターら9名が選んだ記事も紹介。当日の様子をレポートします。

目次

写真左列手前から、林さん、嘉島さん、杉本さん、右は司会の黒木さん

登壇者のプロフィール

林雄司(はやし・ゆうじ)さん

デイリーポータルZ株式会社代表。「デイリーポータルZ」「Webやぎの目」「死ぬかと思った」などのサイトを作る。インターネットをメインに、本の執筆やイベントの開催も手掛ける。好きな袖丈は七分。

杉本吏(すぎもと・つかさ)さん

「ITmedia」や「ねとらぼ」の中の人として、いくつかの媒体の編集長を担当。「QuizKnock」のコンテンツ制作にも携わる。個人の日記サイトを読むことが一番の趣味で、名も知らない家族の日記を20年間読み続けている。

嘉島唯(かしま・ゆい)さん

現在はニュースプラットフォームで働きながら、フリーランスのライターとしてインタビュー記事やエッセイ、コラムなどを執筆。2024年2月に初のエッセイ集『つまらない夜に取り残されそうで』(小学館クリエイティブ)を上梓した。

黒木貴啓(くろき・たかひろ)さん

在野の「仮面」の研究者。主夫時々フリーライター。元有限会社ノオト社員。OMOTE PRESSの屋号でリトルプレス『面とペルソナ20’s』『スタジオジブリの仮面と覆面』発行。

「日常生活の延長で、おかしいことがあったら書いてください」

黒木:第1部では登壇者の今年の推し記事を1人3本ずつ紹介していきます。では、杉本さんからお願いします。

杉本:私の1本目は、『42年間も封印された“幻のシティポップ”。滝沢洋一2ndアルバム『BOY』悲願の初リリースと名曲「かぎりなき夏」をめぐる奇跡の物語 』(まぐまぐニュース!)。タイトルに「奇跡の物語」と書かれると読み手として引いちゃうところがあるんですが、記事を読むと「このタイトルでも仕方がない」と思える凄まじい1本です。

もっと言えば、私はうらやましいんですよ。こういう仕事だけをしていいなら、していたい。一方で、書き手がやりたいならいいけど、編集側がこれを求めると熱意へのタダ乗りというか、搾取になるんですよね。だから、編集者からはとても求められません。

書き手にとって、この原稿料じゃ元が取れない記事ってありますけど、これがまさにそれ。取材をもとにいろんな人とつながって、アルバムを出したりイベントを開催したりしてお金以外のメリットはあったんじゃないかと思いますけど、それって動いてみて初めてわかるものだから、それ狙いだけでは一歩目は出ないんです。

嘉島:執念ですよね。原稿にはいろんな種類があるけど、これは「生涯に1本」のジャンルで、この人の人生がかかっています。

杉本さんが触れた「タイトル問題」も重要で、私も「奇跡」「幻」「封印」「悲願」「かぎりなき」というカロリーが高い言葉は使いたくないんです。削いで削いで、削ぎまくりたい。でも、この記事はそれでも最後まで読ませる力があってすごい。読んだ後に著書名から伝わってくる仕掛けもあって、またいいですよね。

林:ライターがこの内容でこのタイトルを送ってきたら、編集者としては何も言えないですね。「読者のことを考えたら、もう少し短いタイトルがいいですよ」くらいは伝えるかもしれないけど、パッションがあるから。

嘉島:私の1本目は、『史上初、入獄した元法務大臣の河井克行氏が見た刑務所の世界 「次は良い大臣になるよ」その言葉の真意とは ?』(47NEWS)。こういう記事をじっくりと読めるのが、インターネットのいいところ。Xで話題になったことで、シェアできた良さもあったと思います。

「かつての権力者の不祥事」とか「獄中での暮らし」って、下世話ではあるけど読みたい欲がかき立てられるんですよね。聞き手との信頼関係がないとここまで語らないはずだから、高度な取材コミュニケーションがあったんだろうなと感じました。指輪の写真もすごく良いです。人柄って手とか足に出るから。

杉本:武田惇志記者の引き出し方がうまいですよね。プロフィールによると1990年生まれの記者さんで、過去には『現金3400万円を残して孤独死した身元不明の女性、一体誰なのか(前編) 「行旅死亡人」のミステリーを追う』(47NEWS)という記事を書いている。冒頭が特に上手なんですよ。

林:この代議士が捕まったのは知っていたけど、それだけだと「自民党議員の不祥事」という平面的な理解だけでした。でも、この記事のように「入所してから本が借りられない」みたいなディテールが書かれていると、「政治家はけしからん」なんて平面的な解釈から立ち上がってくるものがある。「あの事件に続きが……」と追いかけていくのは大事ですよね。

林:僕の推し記事1本目は愉快な記事を選んでいて、『めちゃくちゃデカくて重い机を買っただけなのに』(オモコロ)です。もう、声を出して笑ったんですよね。オモコロもデイリーポータルZも面白いウェブサイトですけど、最近はわざと変なことをするのがちょっと恥ずかしくなってきた。デイリーポータルZでは、「日常生活の延長で、おかしいことがあったら書いてください」ってライターに言っているくらいです。

林:けんさんのこの記事は、今の面白ネット記事のスタンダードで、お手本と言えるかな。生活の延長線上にある困り事を愉快に描いているんですよね。「便利屋さんを頼みました」とか、「あと10歩が動けない」とか。ちょっとした心の動きを拾って漫画で描いている。2010年代だったら、「裸でどこかへ行く」けど、そういうノリじゃないのが2024年らしいんです。面白いことってその辺に転がっているわけじゃないから、面白く描けるかどうかなんですよね。

嘉島:同じことを思っていて、すごいことを書くのにはもう飽きている側面はありますし、派手な出来事ってXでバズって終わり。2010年代は、ライター自身が突飛なことをして注目を浴びる傾向があったけど、それをやると身を滅ぼすんですよ。最近は、日常にある面白さとか、素敵なことの再発見がいいなと思っていて。

林:面白い記事を書くと、メンタルを病む人って多いじゃないですか。だから、面白い記事を目指す時は上に行っては駄目。上り詰めちゃったら、スカイダイビングとかすごいことをするしかない。必然性が大切で、「あなたがやらなくてもよくない?」っていう記事は書かなくていいんです。

メディアと広告の関係を改めて考えた1年間

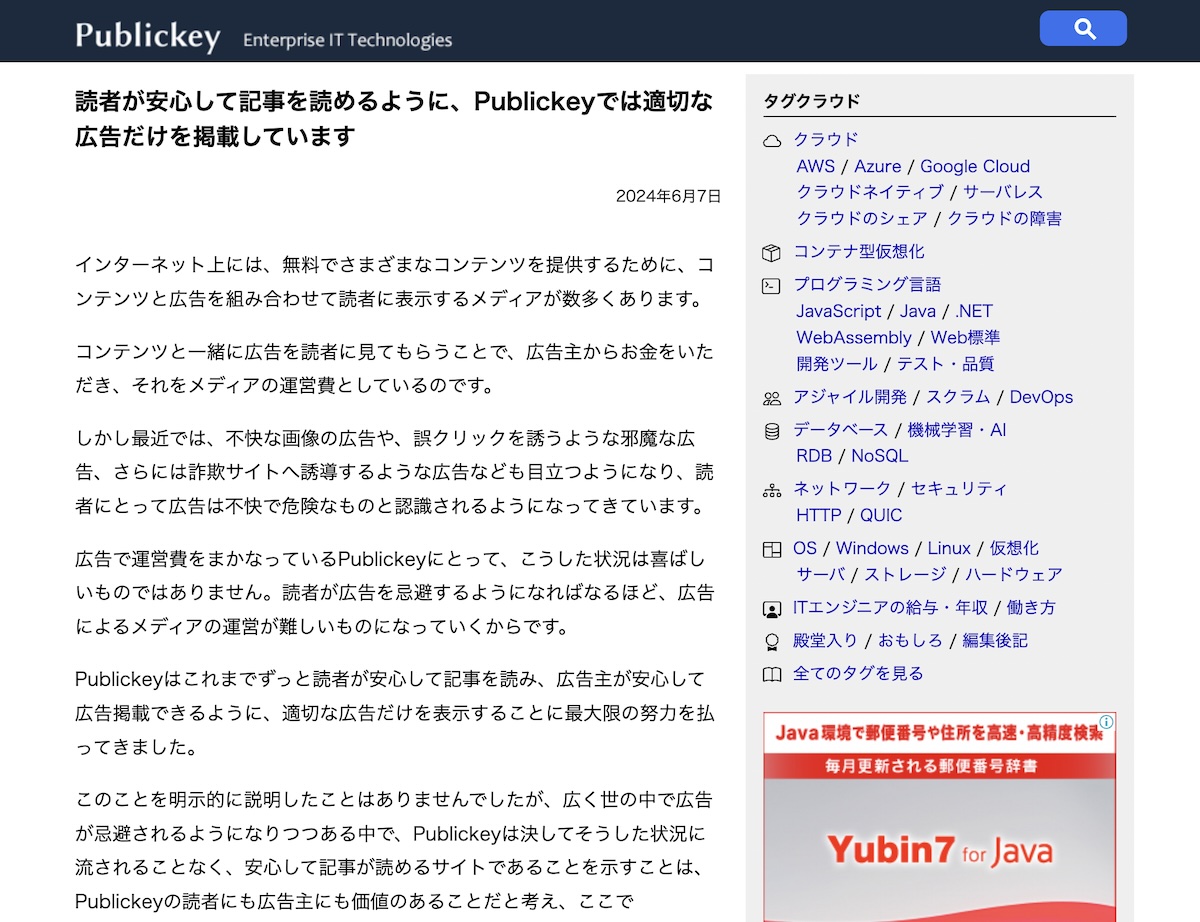

杉本:私の推し記事2本目は、『読者が安心して記事を読めるように、Publickeyでは適切な広告だけを掲載しています』(Publickey)。Pubickeyは、もともとアイティメディアの役員だったライター・編集者が立ち上げた開設15年ほどの硬派なサイトです。

今年はメディアと広告の関係が悪化した年で、広告単価が下落したり、MFA(Made-For-Advertising)と呼ばれる悪質な広告サイトが増えたりして、メディアの運営側はずっと苦しかったんですよね。そんな環境の中で、「自分のメディアはこういう考えで広告を掲載しています」とステートメントを出す媒体がいくつかありました。

この記事もその内の1本です。内容としては、ものすごく理想的なもので、含みもありつつ、「読者を不快にさせる広告は嫌だから、自分で確認した広告しか載せないし、記事本文内にも入れない」と明言しています。

杉本:今年選んだ記事のテーマは、「うらやましい」なんですよ。ねとらぼにもかなりの数の広告が入っているから知らん顔はできなくて、「音が勝手に鳴り出す広告はNGにしよう」とか、せめてものルールはある。だけどその網目をかいくぐって禁止している広告が入ってくることがあって、いたちごっこなんです。つまり、アドネットワークを使っている時点で統制は不可能。でも、1人運営メディアなら、アドネットワークに頼らなくても運営が成り立つんですよ。エンタープライズITという狭いテーマで、なおかつ商材がすごく高単価だから。

林:全画面広告も増えましたよね。デイリーポータルZでGoogleの自動広告を出したら、キャプションがオレンジ色なのを真似してきて、頭がいいなって驚きました。月40万円くらいの収益があったんだけど、記事を読むのに邪魔すぎて辞めましたね。

黒木:媒体側も、読者の読み心地と収益の納得感を常に探っていますよね。メディアの生存戦略として。

嘉島:私が選んだ2本目は、『「夢女子が選ぶ2023年の100人」 』(note)。夢女子ってキャラクターの彼女とかになるのを夢見るオタクのことで、私も二次元夢女子です。

この記事のランキングに私の好きな人もいましたし、ほかの夢にも「これは高度だな」という描写もありました。100位の仙道彰(SLAM DUNK)さんの夢女子エピソードは読むと切なくて、好きだなぁ……。描写の細かさからリアリティを感じて、夢女子としてうなりました。

杉本:コメントの熱量がすごい。

黒木:実話としか思えないほど解像度が高い。これを元旦に投下するのもいいですよね。前年度の集計を翌年の元旦に出すスピード感。

林:オタクの子は語彙が幅広いですよね。ライターの予備軍なんじゃないですか。熱量のないものも書ける特性の人がいたら、その文章力で「ロールケーキ」とかについて書いてくれたら最高ですね。

林:僕の推し記事2本目は『傷ついた背ビレ イルカが人にかみつくまで 』(朝日新聞デジタル)。記事を書いた乗京真知記者は、2019年の推し記事で登場した『格ゲー業界騒然!パキスタン人が異様に強い理由、現地で確かめてみた』(withnews)の執筆者です。

乗京さんはジャーナリストで、ほかにも『追跡金正男暗殺』(岩波書店)やアフガニスタンで医師として働いた中村哲さんの『【解説人語】中村哲さん殺害事件から5年 実行犯と真相に迫る』(朝日新聞デジタル)を執筆しています。そういう人が、イルカにも目をつけたのか!という驚きがあった。海外勤務だから独特の視点があるわけじゃなくて、「何かある」と思ったら国内でもいい人なんだな。

杉本:どの記事も同じ熱量で書けるのは凄まじいですね。乗京さんは執筆時、福井総局・国際報道部員という肩書で、このイルカは福井の話なんですよね。

林:最近、朝日新聞デジタルとか日経新聞とか、お金を払っていろんな媒体を読むようにしているんだけど、どれもすごく面白いの。まず、イルカの噛みつきをテーマに7回も連載できる媒体の底力がすごい。新聞記者って、書く才能がある人がさらに動ける環境があるんだよね。素晴らしいコンテンツを作る生産能力があるのに、新聞の売上が落ちて駄目になったらもったいない。

杉本:会社組織として作るウェブ記事だと、「イルカを追ってる場合か」みたいな嫌味を言われかねないですよね。

嘉島:「KPIは?」とかね。バズフィードに勤務していた時に、全国紙の新聞記者からは俯瞰する力を感じたんですよね。ローカルの話題を全国の人に届けられているのは本当にすごい。

コンプラ意識が「平成」に戻ることはない

杉本:私の3本目は、『関東地方で桜餅を騙っている簀巻き野郎について』(はてな匿名ダイアリー)と、『はてな匿名ダイアリーを通して著作権を考える』(死に物狂い)の2本立てです。毎年私は3本目をはてな匿名ダイアリーから選ぶんです。インターネットでしか書かれない文章に興味があるから。

前者はどうでもいいテーマも文体のリズムも素晴らしくて、私の大好きなインターネット。後者は、前者の記事を受けて落語として翻案してみたという記事で、公開する前に著作権を心配していろんな側面から検討しています。前者は昔のインターネットから続く初期衝動と創作への純粋性を、後者は令和のインターネットで避けられないコンプラ意識や炎上回避を感じさせている。平成と令和がこんな形でつながって、美しいなと思いました。

林:「昔のインターネットは良かった」と語られがちだけど、コンプラ意識は戻らないからね。

杉本:そう。いまある状況の中で遊び方を考えるしかないですから。

嘉島:私の3本目はフランス人記者の記事で、『アニメの色と撮影ー荒木哲郎ロングインタビュー』 (fullfrontal.moe)。私は翻訳が好きなんですけど、その中でも素敵だと感じた1本です。まずはこのタイトル『アニメの色と撮影』の短さ。美しいじゃないですか。

このインタビューでは、具体的な撮影方法や荒木監督のバックボーンを聞いているんですけど、フランス人記者がかなり詳しくて、監督が驚かれる描写があるんです。取材は下調べが9割なんて言われますけど、それをしっかりとやっている。その上で、知識をひけらかさないところが美しいんですよ。「こうありたいな」と思いましたね。

杉本:このメディアは、聞き手がやたらと詳しいことに定評があります。About usを読むと「情熱で運営されている」って書かれていて、日本のアニメが大好きな海外ファンを中心に同人的に活動しているサイトです。だから、広告も全然入れていない。

嘉島:メディア側がアポ取りでどんな取材の企画書を送っているか、とても気になるんですよね。

杉本:そうそうたるメンツがインタビューを受けているから、その実績を送っているんじゃないかな。プロがプロに話を聞くのは美しいですよね。タイトルの重さ、軽さは違うけど、私が選んだ1本目の記事と同じで、作り手の情熱の比重が大きい。これは商業メディアの文脈では生まれにくいんですよね。

林:僕の3本目は、自分の記事から選びました。『iPhoneのカメラで夜空に名前を描く』(デイリーポータルZ)。iPhoneのバグであるゴーストを利用するとドローンショーみたいでしょ?という批評性を込めた記事です。1本目、2本目は外で起こった話を書く記事でしたけど、デイリーポータルZは自分の内側で何かを思いついて実行する流れがあるから選びました。

杉本:この企画、以前1回諦めていましたよね?

林:そうなんです。口にLEDをつけてゴーストを作ろうとしたら、熱いし眩しいしで危なくて諦めたんですよ。そうやって中途半端に諦めた企画はいくつかあるんですけど。

嘉島:諦めた企画は、ずっともやもやと抱え続けているんですか。

林:ダメだった場合も、「うまい方法ないかなー」ってふんわりずっと考えていますね。そうすると、何かの拍子に「これを使えばできるのでは」みたいに、バチッとつながる瞬間がやってくるんです。

黒木:お蔵入りの基準ってあるんですか?

林:できなさが笑えない企画ですかね。「これはこれで面白いな」って絵になったら公開するんですけど。

文法を発明するのが得意な人、自分の必殺技を持っている人は強い

黒木:さて、ここからは後半です。まずは、イベント告知ページで一般公募した推し記事を1本ご紹介してみましょう。

▼「山月記」を読めなかった男が1年半ぶりにもう一度読む日 (オモコロ)

推薦者:匿名さん(40代)

<推薦コメント>

このシリーズが本当に大好き。今回もみくのしんさんのピュアで温かい感性がほとばしっていました。李徴(りちょう)に、一緒に人間に戻ろう!って言える人が存在していることに涙が止まりません。

黒木: 2022年に公開された『本を読んだことがない32歳が初めて「走れメロス」を読む日』(オモコロ) が大バズリしたのをきっかけに、シリーズ化した記事です。今年はなんと、書籍化も果たしましたよね。

林:一般的に、物書きって頭がいいことを書きがちじゃないですか。だから、この記事のように、無知をストレートに発言できるのはものすごくうらやましい。足をすくわれた感じがありますね。僕はもう、すっかりみくのしんファンですよ。

黒木:それではここで、当イベントが事前に9人のライター、編集者に1本ずつ選んでいただいた「推し記事2024」の発表タイムです。はたしてどんな記事を推してくれたのでしょうか? 選者のコメントとともに、1本ずつご紹介します。

▼東スポの青木真也がらみの記事ぜんぶ(東スポ)

選者:GO羽鳥さん(「ロケットニュース24」編集長)

<推しコメント>

格闘家・青木真也への電話インタビューが主だけど「東スポ青木構文」とも言うべき“型”があるのがたまらない。文章の最後に「メガネを光らせ」や「声をしゃがれさせ」などと付けるのがセオリー。つまり「何らかの発言+東スポ青木構文」で、実にオリジナリティあふれる面白い記事を作り上げてしまうのだ。これはもう発明に近い。

黒木:「東スポ」で青木真也さんに関する記事を数えてみたら、2024年だけで96本もありました。さらに動画で青木さんの声を聞いてみたら、めっちゃハスキーボイスなんですよ。東スポの記者は、いじりつつも愛を持って青木真也さんに取材して書いているんでしょうね。

杉本:ロケットニュース24も文法を発明するのが得意ですよね。自分の必殺技を持っている人って強い。でも専売特許じゃないから、この記者以外にも書ける人がいるのかもしれないよね。それこそ生成AIに頼んだら、こういう記事をどんどん作ってくれるかもしれない。

▼ようこそ、お待ちしておりました。坂口恭平と糸井重里、はじめて会う (ほぼ日刊イトイ新聞)

選者:徳谷柿次郎さん(Huuuu代表)

<推しコメント>

全17回にわたる対談記事。作家性を磨き続けてきた人間が、メジャーの既知側に接続する瞬間に立ち会えた感覚。前半の精神世界の話で置いてけぼりにする坂口恭平の躁的な自己開示、後半における「父としての糸井重里」と表現した歩み寄り。緊張感がすごい。野生動物が持つ生命力が文字からこぼれていたのは、さすがほぼ日の編集力です。

嘉島:タイトルを読んで思ったけど、タイトルに自分の名前ってなかなか入れませんよね。それは、糸井さんがご自身の影響力を理解した上でできること。編集者やライターが自分の存在感を消していく中で、あえて自分を残す。大きなものを背負っているんだな、と改めて感じさせられますね。

林:糸井さん、たまたまインターネットやっているから僕らと近しい仲間っぽい気がするけど、ネット有史以前からの大スターですからね。ほぼ日の対談記事って、キャラクターの声を文字化するのが天才的だと思います。

▼八戸市美術館の館銘板 「美」の字のみ館長手製の発泡スチロール製に (八戸経済新聞)

選者:西樹さん(みんなの経済新聞ネットワーク代表)

<推しコメント>

「まちネタ」を扱う場合、ある意味、「運」のようなものも必要です。この記事は、多くのメディアで後追いされたのはもちろん、ついには、「美」の字を同じ素材・サイズで作ることができる「館長の美製作キット」もミュージアムショップで販売されました。まちのちょっとした事件が話題になったことで、そこに当事者がさらにのっかり、それをまた記事化するケース。ローカルニュースならではのほほ笑ましいストーリーです。

黒木:これは、八戸美術館の屋外看板で、よりによって「美」の文字だけ消えてしまったため、それを館長が発泡スチロールで手作りしたというニュース記事ですね。

林:みんなの経済新聞は、書き手の文章力に依存せず、自分たちの住む街の面白さをニュース形式で翻訳する作業をずっとやっている。しかも、地域ごとに異なる運営会社が記事を出していのに、クオリティがバラけていない。システムが整っている。地元で笑っていたことが遠くに伝わるというのは、インターネットのいい形ですよね。

コタツ記事だからって、すべて悪いわけじゃない

▼【都知事選2024】チーム安野の選挙戦を振り返って〜メンバーのKPTを公開〜 (note)

選者:生田綾さん(CINRA編集長)

<推しコメント>

都知事選で無名からスタートしながら健闘した安野貴博さんと彼をサポートしたチーム安野。GitHubを使ってマニフェストを更新したり、チーム体制や費用をオープンにしたり、選挙戦の取り組みやメッセージに新しさを感じました。安野さんの取り組みだけではなく、都知事選ではポスタージャックなどの「選挙ハック」も話題になりましたし、切り抜き動画を使ったSNS戦略への注目など、今年は選挙のあり方について考えさせられる年でした。

杉本:安野さんの一連の取り組みは、政治信念とは違う部分で評価されましたよね。

嘉島:安野さんのnoteは、「ハッカーになろう」的なメッセージが見え隠れしています。自分がやったことをみんながアクセスできる記事でシェアして、フラットに情報を共有するって、まさにインターネットの良い部分が出ていますよね。

▼芸能コタツ記事界の「極悪同盟」の存在を現役ライターが暴露! ヤフコメ欄閉鎖&月120本以上目標で “ヒール化” か(ロケットニュース24)

選者:古田大輔さん(ジャーナリスト/日本ファクトチェックセンター編集長)

<推しコメント>

ロケットニュースが取り上げた「コタツ記事」問題。テーマとしてはありきたりなのですが、他と違うのは「足を使って取材しないとダメだ」みたいな説教をするのではなく、媒体名や記事を名指しして「この見出しは悪意に満ちていてさすがにダメだ」と具体的に指摘している点です。足を使って取材しようがクソ記事はクソだし、コタツに入って書いても面白くて役に立つ記事はある。これを書くのは、ライターも編集者も勇気が必要だったと思います。業界内で波風立つから。それでも書く姿勢を応援したい。芸能コタツ記事界を批判しつつも、どこか素朴な優しさを感じる記事でした。

嘉島:ロケットニュース編集長のGO羽鳥さんのジャーナリズム精神、大好きです。詐欺にわざと引っかかってみたり、闇バイトを追いかけたり。でも、やりすぎず、嫌味がない記事を作り続けている印象がありますよね。

杉本:選者の古田さんも指摘されていますが、コタツ記事だからってすべて悪いわけじゃないというのがこの記事の本質です。我々作り手側も、ちゃんとそう主張していきたいなと思わされました。

▼桐朋高等学校、78期卒業生の答辞に賛辞やまず 「只者ではない」「感動のあまり泣いて10回読み直した」(ねとらぼ)

選者:宮脇淳(ノオト)

黒木:本日のイベントは有限会社ノオトが主催で、この配信現場のディレクターを宮脇さんが務めています。せっかくなので、推しコメントを直接話してもらいましょうか。

宮脇: 桐朋高校の答辞全文を掲載した記事です。一般的な答辞では絶対にお見かけできないレベルの名文で、文体がとにかくかっこいい。しかも「卒業生293名全員の氏名から1文字ずつとって本文に組み込んだ」「最後から3行目には担任の先生たちの氏名を1文字ずつ入れた」なんて荒業までやってのけています。この答辞そのものが「推し記事」です。

ただ、Xでバズったタイミングで、私はこの答辞の存在にまったく気づかず、「ねとらぼ」さんが記事に取り上げてくれて初めて知りました。いわゆるコタツ記事ではあるのですが、これはまさしく良いコタツ記事。本人のコメントと学校側の許可をしっかり取っていますし。メディアとしての役割をしっかり担っている点を考慮して、ねとらぼさんのこの記事を「推し」ました。

杉本:メディアは、「話を聞いてみたい」と感じた読者に代わって、対象者に取材をするのが基本動作なんです。当たり前のことをちゃんとやるのって評価されにくいですけど、運営会社の一員としてこの記事を取り上げてもらうのはありがたいですね。

対談者のコンテンツに合わせた編集の妙

▼「不快な物語」の引力――高瀬隼子×大森時生(本の話)

選者:ダ・ヴィンチ・恐山さん(オモコロ)

<推しコメント>

小説「おいしいご飯が食べられますように」(講談社)で芥川賞を受賞した高瀬隼子さんと、テレビドラマ「イシナガキクエを探しています」(TXQ FICTION)などフェイクドキュメンタリーの手法で知られる大森時生さんの対談記事。WEB記事にはサイトレイアウトや文体が規定するカラーがあり、それはドレスコードのように作用するものですが、この対談は意図的にその枠組みをはみ出してきます。背中を触られるような緊張感をまだWEBで味わうことができたんだぁと、今年もっとも印象に残った記事でした。

杉本:記事の最後に「対談後記」が載っていて、さらに2度目の対談へ続いています。紙だと文字数に制約があるけど、ウェブ記事はフォーマットやレイアウトだけで制約がないから、こういう見せ方ができる。人の悪意に触れるコンテンツを作るお二人の対談で、通常のフォーマットから外した編集の妙を感じました。味はあるけど抑えは効いているような、お洒落な記事でしたね。

黒木:恐山さんは一昨年と昨年、スタジオ配信にご参加いただきましたが、「推し記事」の選び方がいつもユニークです。コンテンツがテキストから動画の時代に移りゆくインターネットで、どういうフォーマットで面白く読ませられるのか、いろんな記事をものすごくチェックされていますよね。

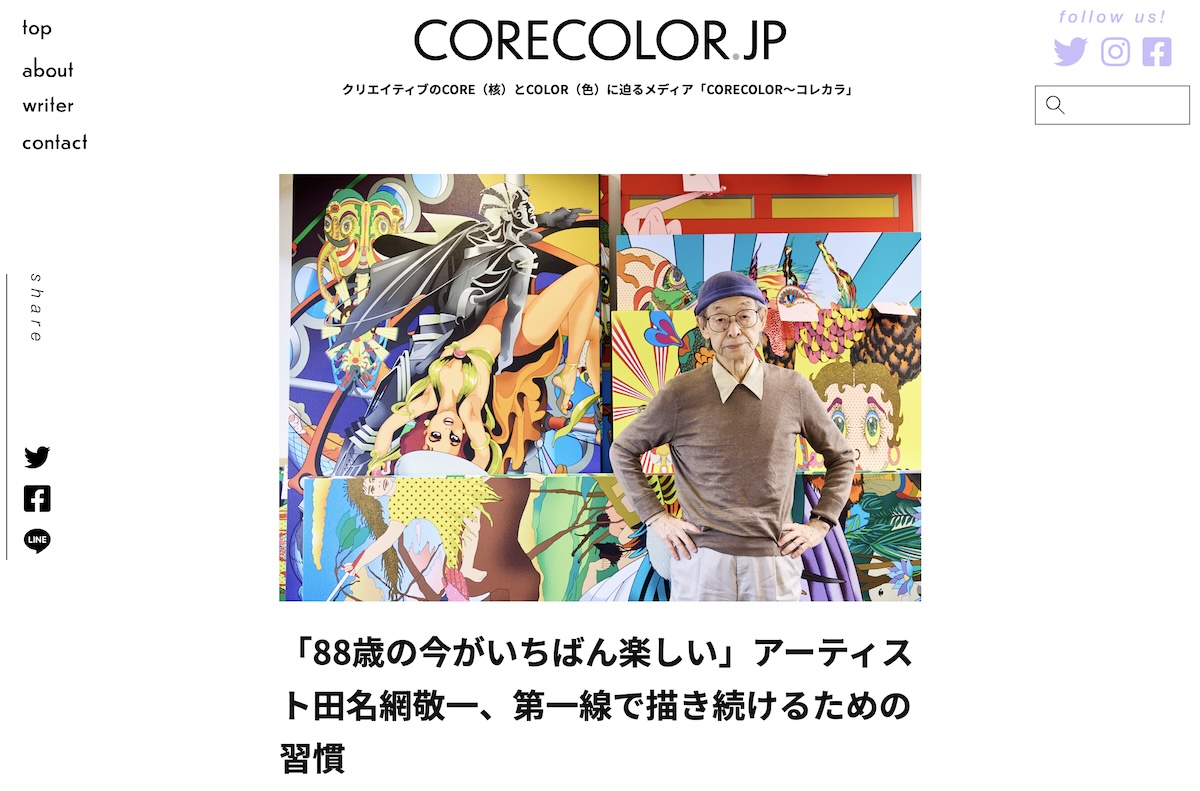

▼「88歳の今がいちばん楽しい」アーティスト田名網敬一、第一線で描き続けるための習慣 (CORECOLOR)

選者:佐藤友美さん(ブックライター/CORECOLOR編集長)

<推しコメント>

過去24年のライター生活の中で、取材時にもっとも興奮したインタビューでした。この記事をアップした日にお亡くなりになったアーティスト田名網敬一氏(たなあみ・けいいち)。これまで「とくに長生きしたいとは思わない」と思っていた私が、もっと長く最後まで人生を楽しみ尽くしたいと思うようになったほど、人生観の変わるお話でした。取材で「死ぬのは怖くないですか?」との質問をしていたこと、本当によかった。そして、その答えが聞けてよかったと思っています。

黒木:さとゆみさんはブックライターの活動と平行して、自らが主宰する文章講座の生徒や卒業生と一緒にWEBメディア「CORECOLOR(コレカラ)」を運営しています。書き手が個人的に熱狂している題材を記事にすることで、実践的にライターを育てる場として機能しているそうです。

嘉島:この記事の聞き手は佐藤さんじゃないですけど、クリエイティブとは何かを追いかける執念のようなものを感じますよね。写真もすごくいい。クリエイターの向上心、性(さが)みたいなものが印象的でした。

▼極貧神社暮らしから始まった私の人生の話(note)

選者:ヨッピーさん(ライター)

<推しコメント>

「なんだ、noteのコンテストで入賞したやつじゃん」と思われるかもしれませんが!入賞する前から「面白いなー」と思ってシェアしたりしていました! 貧乏暮らしとか悲惨な境遇って、「いかに私は辛かったか……!」的な記事が近年とみに多いのですが、この記事のように明るいテンションで描かれる悲惨な経験こそ「ザ・インターネット」という感じがして大好きです。

林:ヨッピーさんの推しコメントを読むと、我々は人の不幸を食べて生きていることがわかりますね……。僕もこの記事を読んだ時は「またこういうのか」と思ったんですけど、それはまさに自分も不幸を消費しているわけです。こういった自分のタチの悪さを感じつつ面白い。読後にいろんな感情や気持ちが湧いてくる。

杉本:ものすごくnote的な文章ですよね。なんというか、数々の名文を残してきた岸田奈美さん的とも言える気がしました。

SNSの嫌な雰囲気から脱して、楽しい飲み会モードにしていきたい

黒木:すべての推し記事を紹介し終えました。最後に、総括をお願いします。

杉本:毎年言っていることですが、読者のみなさんには、いい記事を読んだらライターを褒めてほしい。SNSでコメントしても、書き手やメディアにメールを送ってもいい。Xで「いいね」をつけてくれるだけでもうれしいものなんです。それを励みに、原稿料では元が取れない記事を作っていけますから。

嘉島:いろんな記事と、その技を改めて感じました。杉本さんの感想に関連しますが、数年前とはSNSの環境が変わってきています。Xで記事を投稿しても、以前に比べて反応が返ってこない感覚はすごくある。ライターとしてグリップ感がなくて不安になることが増えたので、ピックアップしていただけたら、それだけで報われます。

林:記事の反応ってライターや編集者からすると、ギャラが増えるよりもうれしいことなんですよね。やっぱりフィードバックで人は動くから。褒めがうまく回ると作り手もテンションが上がって、アウトプットが増えるんじゃないかな。今のXは、飲み会で「こんなひどい目にあった」と言うと、「俺も」と賛同する悪さが重なる状態。そういう嫌なモードは避けて、楽しい飲み会モードに変えていきたいですね。

ネット記事の広告の在り方からコンプラの変化、SNSの空気感まで、さまざまな話題が飛び出した今回の推し記事配信イベント。2025年はどんなネット記事が読めるのでしょうか。来年を楽しみに待ちましょう!

(文:ゆきどっぐ、編集:宮脇 淳/ノオト)